01行業洞察

通用AI的邊界與垂直場景的破局

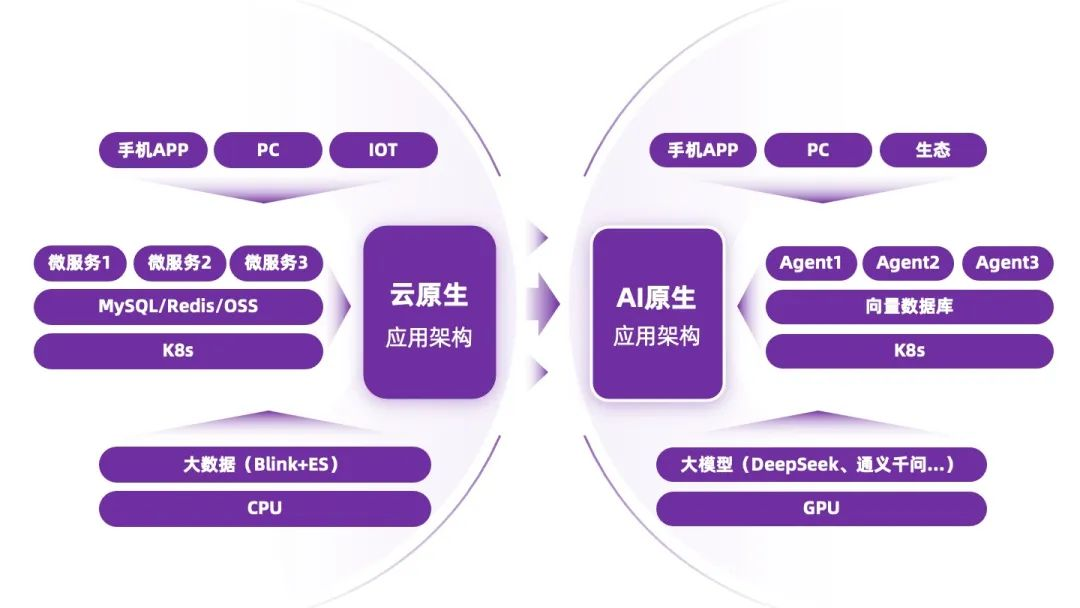

以DeepSeek為代表的國產大語言模型的爆發式發展正推動軟件應用架構由云原生向AI原生躍遷,云原生聚焦彈性架構與微服務,而AI原生以模型為核心,基礎設施轉向向量數據庫、低延遲推理引擎等專用組件,開發范式從傳統編碼轉向意圖驅動(如Prompt工程、智能體編排)。

與此同時,基于自然語言理解、動態推理和自主決策能力的大幅提升,AI Agent突破了傳統AI工具的局限性:從依賴預設規則的“工作流”轉向目標驅動的自主任務執行,形成“感知-決策-行動”閉環。

大語言模型(LLM):戰略家的“大腦和嘴巴”

“大腦”:擅長認知與推理,能通過海量知識庫進行語義理解、邏輯推演和內容生成,例如撰寫學術論文、解答復雜數學問題,甚至模擬人類情感對話。但其能力局限于信息處理層,缺乏對物理世界的直接感知與操作能力——可診斷疾病癥狀卻無法操作醫療設備,能設計建筑圖紙但無法指揮施工。

“嘴巴”:通過文本或語音交互實現信息輸出,但僅停留在“建議”層面。例如,可推薦旅游路線,卻無法自動預訂機票酒店;能分析股票趨勢,但無法執行交易指令。

AI Agent:執行者的“手和腳”

“手”:通過API調用和工具鏈執行具體操作,如發送郵件、操控智能家居、支付交易,但其能力受限于接口開放性和權限范圍,無法直接突破系統限制。

“腳”:借助傳感器、機械臂或移動機器人實現物理世界交互,如工廠巡檢、倉儲搬運、手術輔助,需攻克環境感知(光線/噪聲干擾)、機械精度、安全控制等難題。

從“知行分離”到“知行合一”

大語言大模型是“戰略家”,強于思維與表達,卻受限于“知行分離”;AI Agent是“執行者”,能將認知轉化為行動,但依賴環境適配與任務拆解能力。

以號稱全球首款通用AI Agent的Manus為例,憑借多智能體架構與工具鏈集成能力,實現了從規劃到執行的全鏈路自動化(異步任務托管、跨平臺工具調用),但仍存在場景局限性。

02破局之道

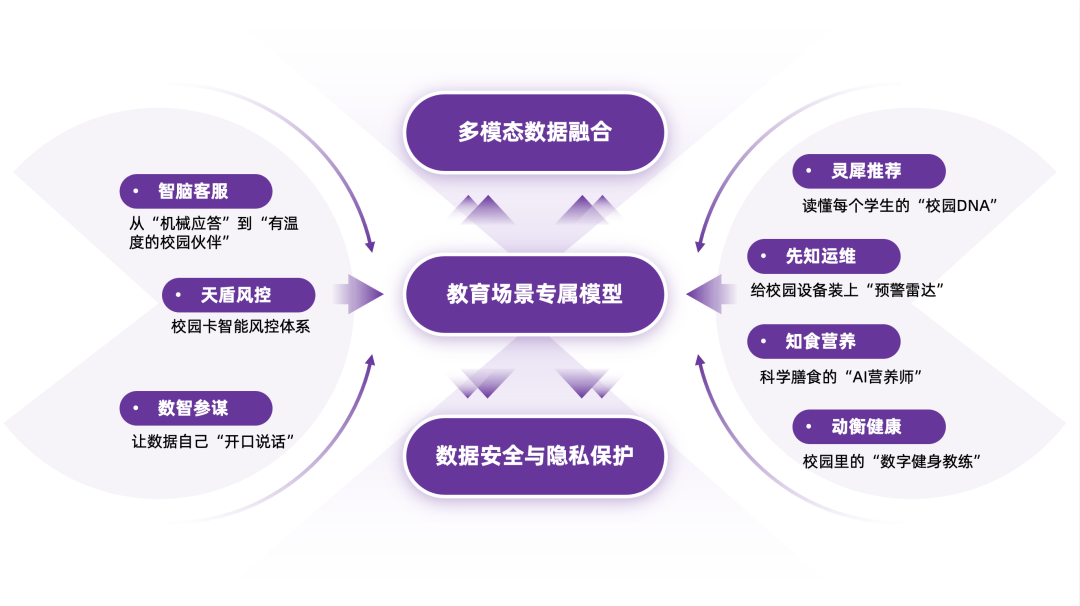

高校AI Agent的三大技術錨點

破局方向

大模型與AI Agent的融合需構建“感知-決策-執行”閉環,同時攻克安全性、可靠性及倫理合規難題。構建教育行業專屬AI Agent——深度理解校園業務邏輯、師生需求與數據安全規范,讓技術真正融入教育場景的毛細血管,這要求:

DeepSeek級的推理能力底座提供認知支持;

Manus級的任務執行框架打通操作鏈路;

智慧校園場景的專屬優化(如聯邦學習適配、校園知識圖譜構建)。

錨點1:認知數字大腦的垂直深化

埃森哲提出的“認知數字大腦”架構在智慧校園逐步具象化:

知識層:打通學工、教務、后勤、安防、運動健康等15類異構數據源,建立全國首個校園營養知識圖譜,覆蓋2000+食材營養成分數據;

模型層:通過“大模型能力+時空折疊算法”,將校園卡異常行為識別速度縮短至1分鐘內;

智能體層:跨系統協同,如營養分析系統聯動消費數據與體測報告,使膳食達標率提升30%。

錨點2:AI Agent的閉環能力突破

在智慧校園場景中,閉環能力體現為:

動態決策:智能風控引擎實時分析消費、通行、考勤等多維度數據,實現校園卡秒級異常識別和風險攔截;

環境交互:通過UWB定位與IoT傳感,使資產管理AI自主調度設備,將實驗室大型儀器閑置率從30%壓降至10%;

人機協作:員工與AI形成“教學相長”循環,例如后勤人員借助智能分析系統發現“雨天咖啡銷量升12%”的隱藏關聯,反向優化AI模型。

錨點3:信任構建的倫理化設計

明確數據分類與訪問權限,對敏感數據進行加密處理;采用聯邦學習和差分隱私等技術保障數據隱私;建立數據脫敏、訪問控制和定期審查等安全規范,確保數據合規使用。

當AI Agent穿透上述技術錨點,才能實現AI Agent從“可用”到“好用”的質變,高校“一卡通”將進化為連接人、設備、場景的校園智能中樞,回歸校園服務本質,從“工具提供者”真正升級為“場景服務者”。

03場景實踐

七大AI Agent場景重構校園服務生態

1、智腦客服:從“機械應答”到“有溫度的校園伙伴”

學生深夜通過語音指令提問“卡丟了怎么辦”,智腦客服指引學生可在幾秒內就可完成校園卡掛失、補卡、充值等業務辦理;快速為個人提供查課表、查成績、查學分、查校園卡余額服務,通過消費分析能夠主動向連續三天未就餐學生推送關懷提醒;7×24小時解決高頻業務需求,人工介入率降低80%。

2、天盾風控:校園卡全時空智能風控

天盾智能風控引擎通過實時調取課程表、消費路徑、設備指紋等多維度數據,實現秒級異常識別和風險攔截;通過“時空折疊算法”,將校園卡異常行為(包括消費異常、通行異常、介質異常)識別速度縮短至1分鐘以內。

3、數智參謀:讓數據自己“開口說話”

學工處領導通過數智參謀AI助手隨時掌握潛在貧困生情況;后勤處領導通過餐盤視覺識別與多源數據融合(結合天氣、課程、社團活動數據),系統可精準分析食堂菜品浪費率(如識別“番茄炒蛋剩余35%”),并預測次日人流分布。

4、靈犀推薦:讀懂每個學生的“校園DNA”

早晨走向教室時,AI主動提示“A301教室當前空閑率85%”;中午食堂排隊時,收到常去檔口的“今日特色菜提醒”;晚間收到圖書館閉館通知,附帶推薦:“根據您的專業,推薦閱讀《人工智能導論》”。

基于借閱記錄生成的個性化書單,使圖書館借閱量提升25%,學生感嘆:“推薦算法比導師更懂我的研究方向”。

5、先知運維:給校園設備裝上“預警雷達”

基于大模型能力和10萬+運維知識庫實現主動預判和自主運維,在模擬環境中提前48小時預警設備資源瓶頸準確率達95%,每日完成自動巡檢和自主日志分析,運維響應效率可提升3倍。

6、知食營養:科學膳食的“AI營養師”

“AI營養師”基于30萬條消費數據分析,搭建起涵蓋2000+食材成分的營養知識圖譜,疊加用戶身體數據、飲食習慣、健康目標等多維度信息,精準算出每日熱量、蛋白質等營養元素攝入量,為長期伏案的教職工、學生定制專屬飲食計劃,同時助力校園落實“光盤行動”,讓校園廚余垃圾減少15%。

7、動衡健康:校園里的“數字健身教練”

基于在校師生身體狀況、運動習慣并融合場館出入記錄、課程表空檔時段等數據生成個性化“運動處方”,比如為學生設計“課間爬樓消耗50千卡”的碎片化運動方案;“數字健身教練”檢測到學生連續三周未進體育館,自動觸發《健康關懷問卷》,助師生養成運動習慣、降低運動傷害。

04未來圖景

定義智慧校園全新范式

新中新深耕高校數字化30年,將借助全域數據基座、垂直場景算法以及生態開放體系的三大獨特優勢,構建“感知-決策-交互”高校專屬智能體模型,實現從“人找服務”到“服務追人”的體驗升級,從“經驗決策”向AI驅動的“數據決策”的管理升級,讓高校AI Agent成為會思考、懂業務、有溫度的教育專屬AI智能體。

我們相信,未來的智慧校園范式,不是酷炫的技術堆砌,而在對師生需求的深刻洞察與溫暖回應。